APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY LAB.

研究紹介Research

【背景】

ナノメートルオーダー(髪の毛の太さの1/100以下)の物質や空間は、我々が知覚する巨視的な日常生活から得られた経験則では推測できない独特な物理的・化学的挙動を示すことが知られています。例えば、金のサイズを小さくしていくと金属が発する色が赤色に変化し、銀の場合は黄色に変化します。金属の形状が変わると、その表面に露出する金属原子の結合状態が変化し、触媒活性に大きな変化が表れます。また、数ナノメートルの空孔に閉じ込められた液体は異常な挙動を示すことが知られ、例えば水は0℃以下に冷やしても凍らないことが知られています。さらに、酵素や抗体等といった生体分子のサイズもナノメートルオーダーであり、ナノ空孔と生体分子の組み合わせにより、無機物質と生体分子という一見相容れない二物質をハイブリッドした機能性バイオ界面を構築できます。

化学者にとって謎の宝庫であるナノレベルの現象の研究のためには、大前提としてナノレベルの「大きさ」と「形」の実現が不可欠です。では、どうやって決まった形を作るのか。その方法の一つであるテンプレート法は、車のエンブレムの作り方である鋳造に基づいた方法論です。つまり、溶かした金属を鋳型に流し込み固める鋳造プロセスのように、溶液にとけた金属前駆体を金属化する際に鋳型のナノ構造をかたどります。近年では、両親媒性分子(界面活性剤やブロックコポリマー等)が作り出す、均一なサイズを有する柔らかいミセルを器用に鋳型としたミセルアセンブリ法が開発され、極めて均一な空孔径を有する金属膜が実現されています。

【本研究のアプローチ】

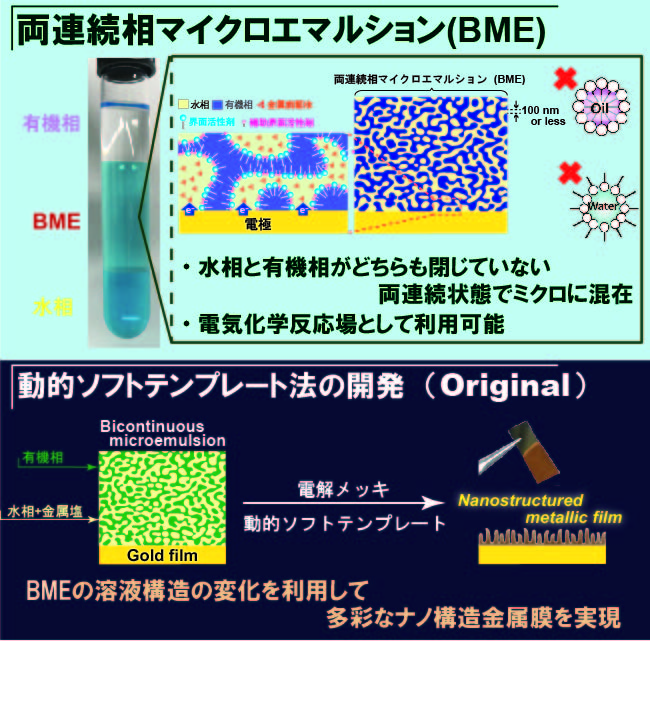

我々のグループは、三次元網目状の水相と有機相が二種界面活性剤に仕切られた溶液ナノ構造を有する、熱力学的に安定な両連続相マイクロエマルション(BME)を鋳型としたナノ構造金属膜の形成法を開発しました[Link]。水相にのみ分配された金属イオンを導電性基板に電解メッキすることで、基板上にナノ構造金属膜をボトムアップ構築することが可能となります。この研究の最大の特徴は、メッキ反応の進行と同時に鋳型が動的に変化する点です。つまり、必ずしもBMEの三次元網目構造を厳密にかたどることを目的としていません。目的の形と大きさを作るために厳密な形を有するミセルを転写するのと異なり、あえて動的に変化する捉えどころのないBMEを金属として固める。この一見非合理的なアプローチは、合理性にとらわれがちな人間の予想の斜め上をいく学術的に興味深い、時には工学的に有益な構造物を作り出し、日々新しい発見をもたらしてくれています。

【愛媛大学の学生さんへ】

必然ではなく偶然の要素を多分に含むテーマ設定が本研究の魅力です。必要なのは東大生の一部の学生のような天才ではなく、子供のような遊び心とモチベーションです。一緒に日々の研究を楽しみながら、共に成長していきませんか。